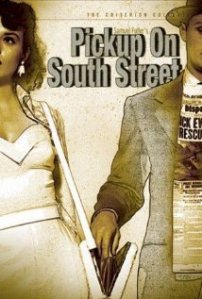

“Brave” (2012)

passado vermelho

As crianças raramente escolhem os filmes que vêm. Num mundo normal e livre, uma criança vai muito provavelmente ser vítimas das leis do momento, daquilo que está na moda. Claro que há a influência que os educadores podem ter, mas isso vai variar de criança para criança, e cada uma vai ainda assim contactar com as modas do seu momento. Eu tive a sorte, penso, de ter sido parcialmente alimentado pela Pixar ao crescer. O Toy Story fez parte do meu desenvolvimento. Mais tarde quando comecei a ver filmes seriamente, e especialmente quando comecei a associar a minha vida aos espaços que habito (como estudante de arquitectura), compreendi a importância das apostas cinematográficas que a Pixar fez aquele tempo todo. O espaço, o movimento, a câmara.

Parece que tudo isso está suspenso, pelo menos por agora. A Pixar agora é Disney, e isso nota-se. Os temas estão alinhados com aquilo que a Disney sabe que vende, e isso condiciona todo o processo criativo que costumava ser inovador em todos os projectos Pixar.

A narrativa espacial foi abandonada, e isso é visível especificamente neste filme, porque o espaço tinha potencial. Tínhamos o castelo, e as highlands. Fora e dentro, e infinitas possibilidades. Mas o enquadramento, o movimento da câmara, a qualidade do espaço cinematográfico, tudo isso desapareceu, sacrificado para que possamos ter a criança arrependida a tentar corrigir o mal que fez à sua mãe, a tentar pôr o mundo no final feliz que a Disney precisa para manter os seus compradores de bilhetes alinhados e satisfeitos, e com a sensação de que levaram as suas crianças a ver um filme com uma “moral”, algo que dê que pensar.

Todos os aspectos criativos parecem estar investidos no personagem principal, a rapariga, que é interessante. Ela vive do cabelo dela, e a cena em que ela recebe os pretendentes à sua mão é notável, porque muito do personagem desaparece quando tapa o cabelo. A madeixa que desliza é uma piscadela de olho, suponho.

Essa vermelhidão, e a expressão do personagem através dela, será talvez a única característica redentora deste filme. Mas sinto-me enganado, sinto-me como se uma daquelas pessoas que me visitava em criança para me dar sabedoria já não existisse mais. Resta esperar por capítulos melhores.

A minha opinião: 2/5